【开栏语】2025年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。为彰显新时代教师立德树人、潜心育人的崇高形象,新闻中心推出“教育家精神万里行”栏目,讲好东林育人故事,展现东林教师风貌。

用爱托举 用心成就

——记学校高性能阻燃高分子团队

团队简介:东林高性能阻燃高分子团队依托黑龙江省阻燃材料分子设计与制备重点实验室,瞄准世界阻燃领域的发展前沿,主要从事高分子材料的阻燃基础研究、应用研究和成果转化研究。团队拥有省部级高层次人才4人,承担国家及省部级项目80余项,获得省部级奖10余项,获授权发明专利24项,国家教学成果奖二等奖1项,黑龙江省自然科学一等奖1项、省科技进步二等奖3项。团队具有鲜明特色的浸育红心育德和苦练实干育人的的教育理念,立足学生特长因材施教、用爱托举、用心成就。

德国哲学家雅思贝尔斯曾说:“教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”在学校高性能阻燃高分子团队的老师们秉承着一致的教育理念:教育不仅是传道授业,更在于赋能与托举,助力学生奔赴属于自己的星辰大海。

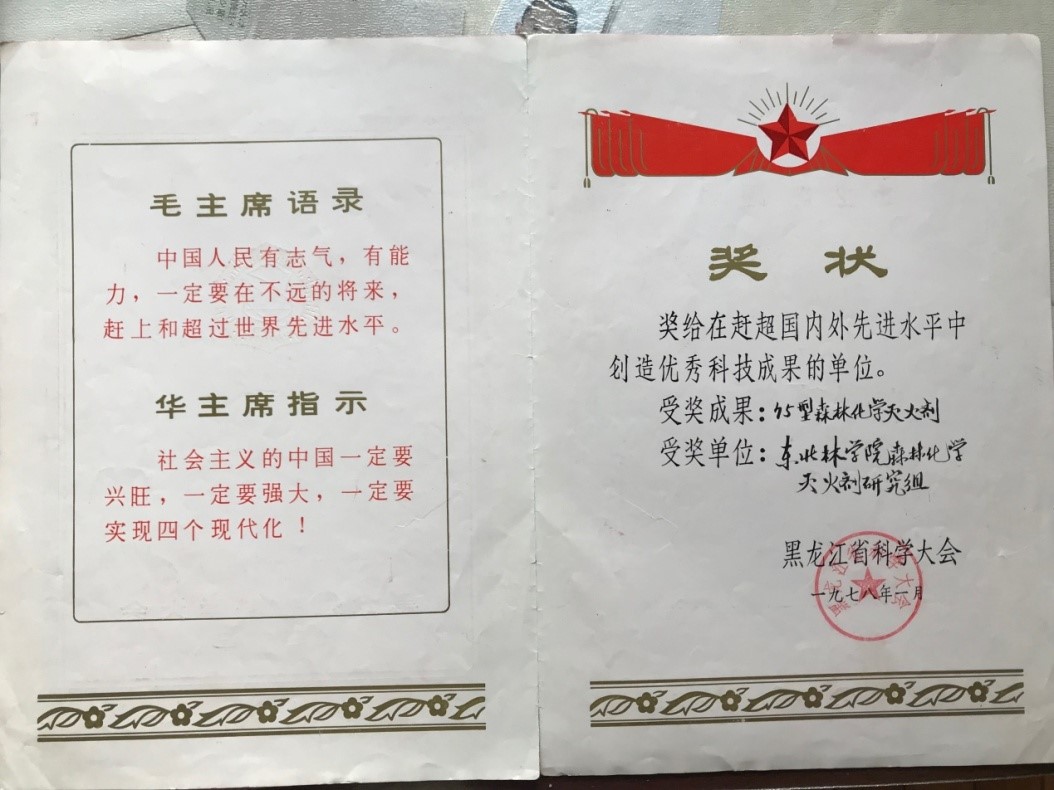

担使命:让初心薪火相传

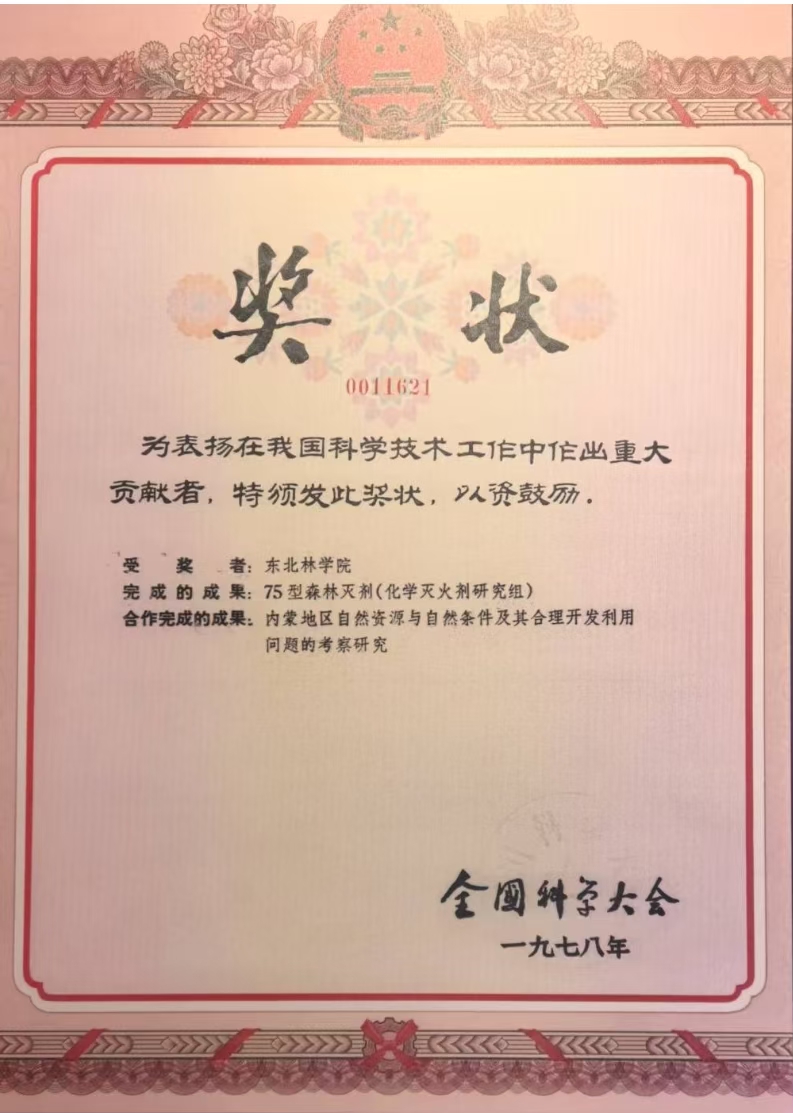

森林火灾扑救中,化学灭火剂是常用手段之一。上世纪70年代,东北林学院森林灭火剂研究组研发的“75型森林化学灭火剂”荣获黑龙江省科学大会优秀科技成果奖、国家科技重大贡献奖,化学系骆介禹教授是森林化学灭火剂的主要完成人,也是高性能阻燃高分子团队的第一代核心,骆老师不仅在科研方面为团队的发展奠定了坚实的基础,在教书育人方面也起到了模范带头作用,他曾获林业部颁发的“教书育人成绩显著荣誉奖”。

四十余载薪火相传,如今的高性能阻燃高分子团队,依托黑龙江省阻燃材料分子设计与制备重点实验室,聚焦国际阻燃科技前沿,从基于应用需求导向的基础性研究,全面覆盖电子电器、汽车、建筑、电线电缆、生物基材料等多个领域,走出了一条“产学研用”深度融合的创新之路。

“前辈们已为我们铺好路,我们能做的,就是沿着这条路坚定地走下去,把东林的阻燃研究做好,让更多社会群体受益。”骆介禹的学生、高性能阻燃高分子团队第二代教师代表李斌教授表示,他曾参与骆介禹教授的多项阻燃研究。

学校高性能阻燃高分子团队主要成员现有10人,涵盖60后到90后,老中青三代齐聚。团队成员中,有一半教师本硕博求学都在东林,而后留校并在阻燃团队继续从事阻燃研究工作。“我们永远不会忘记培养我们的阻燃试验室,更不会忘记前辈老师们对阻燃事业的执着追求与无私奉献精神。”团队成员、黑龙江省阻燃材料分子设计与制备重点实验室主任许苗军说道。

团队最年轻的90后成员刘鲁斌,已在东林已学习工作10多个年头,从一名本科生成长为一名青年骨干教师。他说,李斌教授一直这样勉励学生们:“浸育一颗红心,培养品德修为,苦练智慧本领,实干成就未来。”李斌教授对学生的语重心长,也影响着团队的每一位老师的育人理念,先以德育人,再助其成才。

重育人:当好学生成长引路人

善之本在教,教之本在师。

杨绛先生说:“把自己还给自己,把别人还给别人,让花成花,让树成树。”在团队老师们心中,尊重学生个性、用心托举学生成长,已成为一种无需言明的默契,如春风化雨般滋养着每位学子。

“我特别认同张桂梅老师说的‘教育关系的本真在于生命力的反哺’,育人的根本在于立德。在我看来,‘教书’重要,‘育人’更重要。我今天的付出哪怕在学生未来成长路上受益一点,这应该就是成功的教育。”团队教师李晓丽动情地说。

曾有一位材料化学专业的学生李明睿,因学习有机化学课程困难,考试挂科。李晓丽牺牲休息时间,不厌其烦为其补习辅导。在老师的悉心指导下,李明睿不仅重拾信心,更从“挂科生”逆袭为“补考优等生”。这份经历激发了他对有机化学的浓厚兴趣,大三时毅然决定从工科跨考至东北师范大学有机化学专业攻读研究生,并立志继续深造攻读博士学位。“我要传承老师的衣钵,不负老师的期望!”李明睿坚定地说。

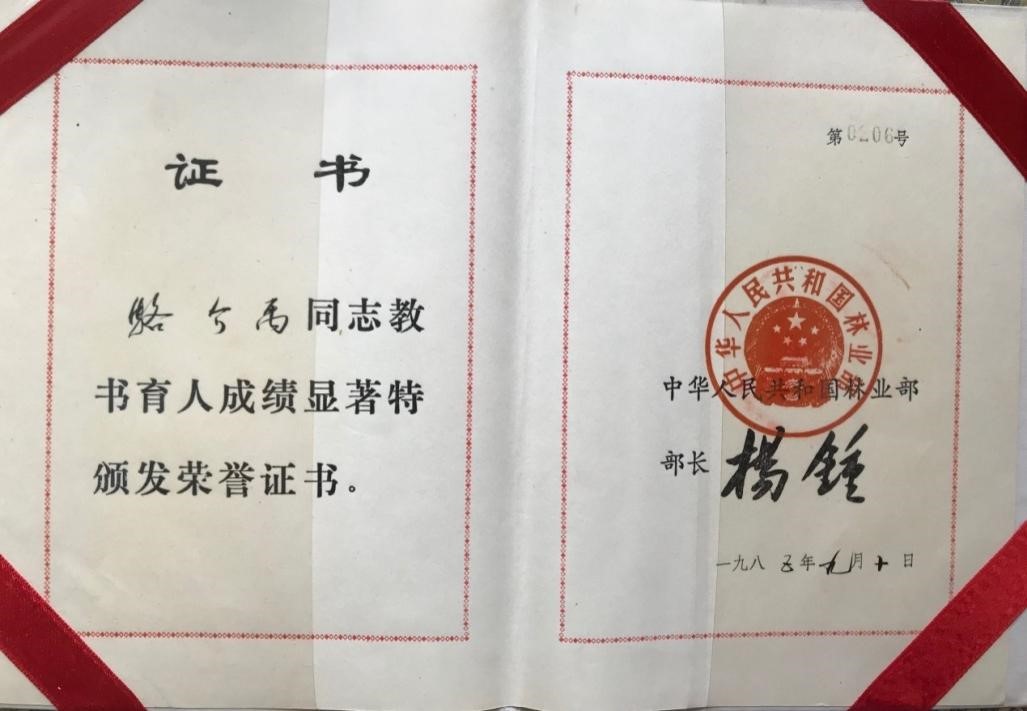

对团队老师而言,教学不仅是探索未知,更是陪伴学生成长的过程。在读博士生韩涛对此深有感触:“高分子材料加工实验周期长,我的导师常常与我们一起分析数据到深夜。每当我们操作失误,他总是亲自示范、耐心讲解,毫无保留地传授经验。遇到失败时,他从不会苛责,而是帮我们分析原因,用‘事物发展是螺旋上升的’来鼓励我们保持信心。他教会我们的不仅是科研方法,更是一种积极向上的人生态度。”

团队成员一起做研究

刘鲁斌回忆博士毕业时的迷茫,感慨道:“当时我对未来充满纠结,是我的导师语重心长地为我分析利弊,告诉我‘无论哪种选择,都是最好的安排’。”他如今的学生中,有些与他同龄,有时难免彷徨,他也常这样鼓励学生。

团队教师温慧颖对学生既“爱”又“恨”。“爱”是因为她所带的学生大多勤学上进,不用她过多操心,只需给予指导建议;“恨”则源于部分学生偶尔的懈怠,她不得不“逮”住学生,反复唠叨、论证数据。但当学生顺利毕业、找到理想工作,第一时间与她分享喜悦时,她比谁都开心。她的学生中有一位硕士毕业后考公就业的学生,工作几年后向她表达了读博的意愿,温慧颖毫不犹豫地给予支持。“每个孩子都有自己的成长土壤,我们的责任是做好引路人,让他们在适合自己的轨道上茁壮成长。”

“从我们团队走出去的学生,若能在阻燃领域学有所成固然可喜;但更重要的是,他们能站在我们的肩膀上,看见更广阔的世界,成为自己想成为的人。”李斌教授深情地说:“这,就是我们最大的欣慰。”

正是基于团队“以生为本”的治学理念,学科组获得教育改革项目10余项,荣获国家教学成果二等奖1项,黑龙江省教学成果特等奖、一等奖、二等奖各1项;团队成员主讲的多门课程获评东北林业大学课程思政示范课程,团队成员的案例获东北林业大学重点教学案例和研究生课程思政教学竞赛奖;指导学生参加国家及省部级创新创业大赛,斩获一等奖3项、二等及三等奖20余项。近5年来,团队有20余名毕业生的毕业论文获评“优秀”。

做科研:培养“国之大者”的创新人才

教师是教育工作的中坚力量,没有高水平的师资队伍,就难以培养出高水平的创新人才,也难以产出高水平的创新成果。团队老师以身作则,着力培养“国之大者”的创新人才。

2019年,江苏三和电气有限公司在生产防火材料时遇到技术瓶颈:如何在高温下实现材料高倍膨胀且不变形?怎样解决橡胶大面积压制中的排气难题?又该如何确保防火板产品结构无缺陷、高填充且低烟低毒?企业负责人慕名找到团队,寻求技术突破。

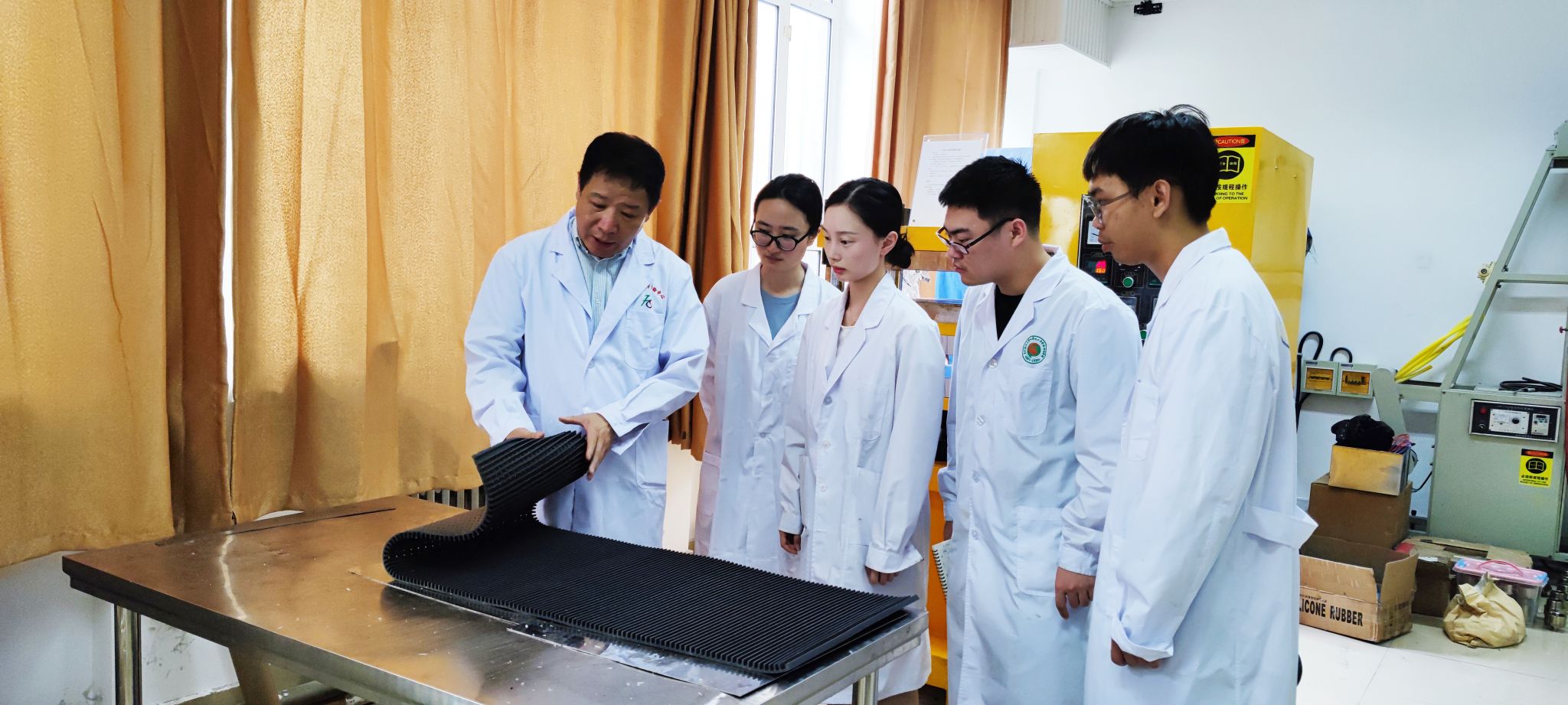

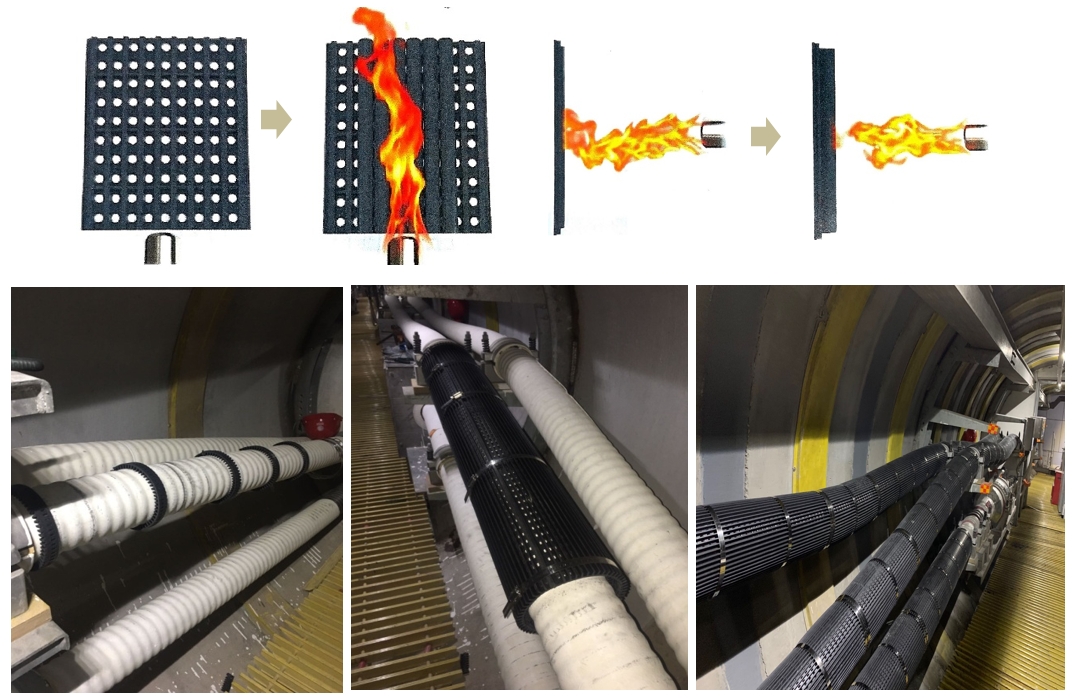

团队放弃暑假和周末休息时间,最终研发出特殊的环保膨胀防火弹性材料。这种材料可包覆在高压电缆外部,遭遇外部火灾时,能迅速膨胀形成防火保护层,燃烧过程中壳体转化为类陶瓷化的物质,在高温下长时间保护电缆安全。目前,该材料已成功应用于国家电网与地铁隧道工程,为国家重要基础设施提供可靠防护。

团队研发的阻燃隔热防火板弹性体材料

此外,针对聚乙烯、聚丙烯等常用聚烯烃材料,传统膨胀阻燃体系存在阻燃效率低、热稳定性差、耐水性不佳等问题。团队迎难而上,通过化学合成自主研发出一种“三嗪系大分子成炭-发泡剂”,并与材料复合形成无卤膨胀阻燃集成关键技术。以聚丙烯为例,国际通常需添加20%-28%的阻燃剂才能达到UL-94V-0级(阻燃标准),而该技术仅需18%-20%的添加量即可实现同等效果,不仅显著降低生产成本,更在性价比上超越国际同类产品,比传统有卤阻燃剂更经济高效。该技术通过成果鉴定,专家组一致认为其达到国际同类研究的先进水平。于2020年获得黑龙江省科技进步二等奖。

不仅如此,团队采用环保技术,利用氢氧化钠/尿素的水溶液为溶剂代替了国外采用易燃易爆毒性大的二硫化碳为反应物的处理方法,制备了彩色纤维粒子,用于香烟的滤嘴材料。该技术已获国家发明专利,由牡丹江卷烟材料厂进行生产。自主生产产品替代进口,为企业创造了良好的经济效益,年利润达200万元。

在一次次的科研实践与重大突破中,大家的学术思维不断被点燃。团队成员许苗军说:“年轻人就是要研究真问题,要着眼学术前沿和国家重大需求,敢闯敢试,勇攀高峰。”

戴进峰作为团队走出去的学生,目前在浙江农林大学任教,主要从事绿色阻燃设计与生物质材料高性能化和高值化方面的研究。回想起“三嗪系大分子成炭-发泡剂”的研制过程,当时作为学生的他见证了该产品从实验室走向产业化。他清楚记得,为更好了解产品在企业的现场生产情况,老师带着他们常驻车间一线,一日三餐都在车间解决,有时在车间待到凌晨才回去,直至产业化成功。期间经历重重困难,实验原料起静电、实验产率低、产品颜色偏深,以及阻燃效率下降等。经过近4个月的无数次实验和调整,这个启动近10年的项目终于成功。

让戴进峰印象深刻的还有,老师带领他开发一种用于煤矿堵漏防火的聚氨酯堵料,师生经过半年多试验,完成实验室产品,又多次前往山东的合作企业生产。他们在试验车间一待就是一天,经过多次实验和调整,最终取得成功。这项技术不仅提高了企业产品的市场竞争力,更为其在煤矿安全防火领域的应用提供了安全保障。

“如今我也成为一名科研工作者和导师,老师的影响无处不在。从学术启蒙到人格塑造,从科研方法到价值观念,老师的言传身教始终是我前行的明灯。我将把这盏灯传递给我的学生,培养学生对科学的热爱和认真态度,把科研真正做到服务社会中。”戴进峰深情地说。

教育的力量是无声的。多年来,团队培养了数千名深耕火安全材料领域的专业人才,他们中既有像戴进峰这样的高校学者专家,也有企业技术骨干、科研机构精英,足迹遍布祖国各地,为行业进步贡献智慧与力量。

为党育人、为国育才。在东北林业大学高性能阻燃高分子团队,教育是一场用爱托举、用心成就的接力。从薪火相传的育人使命到甘当学生引路人,从严谨治学的课堂到攻坚克难的实验室,从传道授业的讲台到温暖人心的师生情谊,团队每一位成员都以教育家精神的标准积极践行,培养出一批批既有扎实学识又有家国情怀的优秀人才。